Comment mieux comprendre les enjeux de notre temps sans se perdre dans les simplismes ou le catastrophisme ?

Le cadre d’exploration réflexive propose un chemin pour situer et enrichir sa manière de penser, de l’intuition spontanée à la lucidité critique.

À travers sa version narrative et ses infographies claires, il invite chacun à explorer ses propres biais, à cultiver le doute fécond et à progresser vers une pensée plus ouverte et plus juste.

[ Temps de lecture estimé à 2 minutes ]

Résumé structuré du cadre d'exploration réflexive :

👣 Mieux penser pour mieux agir.

[ ⏱️ Temps de lecture de l’article estimé à 2 minutes ]

🌍 Nous n’arrivons pas au monde avec une vision claire de ses enjeux. Comprendre le climat, la société ou l’économie est un chemin semé de doutes, de prises de conscience et de révisions.

🧭 D’abord, on cherche des explications simples. Mais vite, la complexité s’impose : nos gestes individuels ont des limites, nos certitudes se fissurent, nos colères s’apaisent en nuances.

🔍 Explorer, c’est alors oser questionner ses propres convictions, accepter ses biais et se demander : « Et si j’avais tort ? ». La pensée devient moins une défense qu’une enquête.

💡 Le but n’est pas d’avoir raison à tout prix, mais de mieux penser pour mieux agir : conjuguer lucidité et espoir, radicalité et prudence, ouverture et exigence critique.

🚀 Ce cadre d’exploration réflexive est une invitation : situer sa pensée, la confronter, la faire mûrir… pour contribuer avec justesse à la transformation du monde.

#RéflexionCritique #Transitions #PenserPourAgir #APALA #MaturitéRéflexive

Un chemin pour mieux penser les enjeux du monde

On ne se réveille pas un matin avec une vision claire et équilibrée des problèmes écologiques, sociaux et économiques de notre temps. Chacun avance, à son rythme, sur un chemin de compréhension fait de prises de conscience, d’apprentissages, de doutes, parfois de révoltes et, idéalement, d’élargissement progressif du regard.

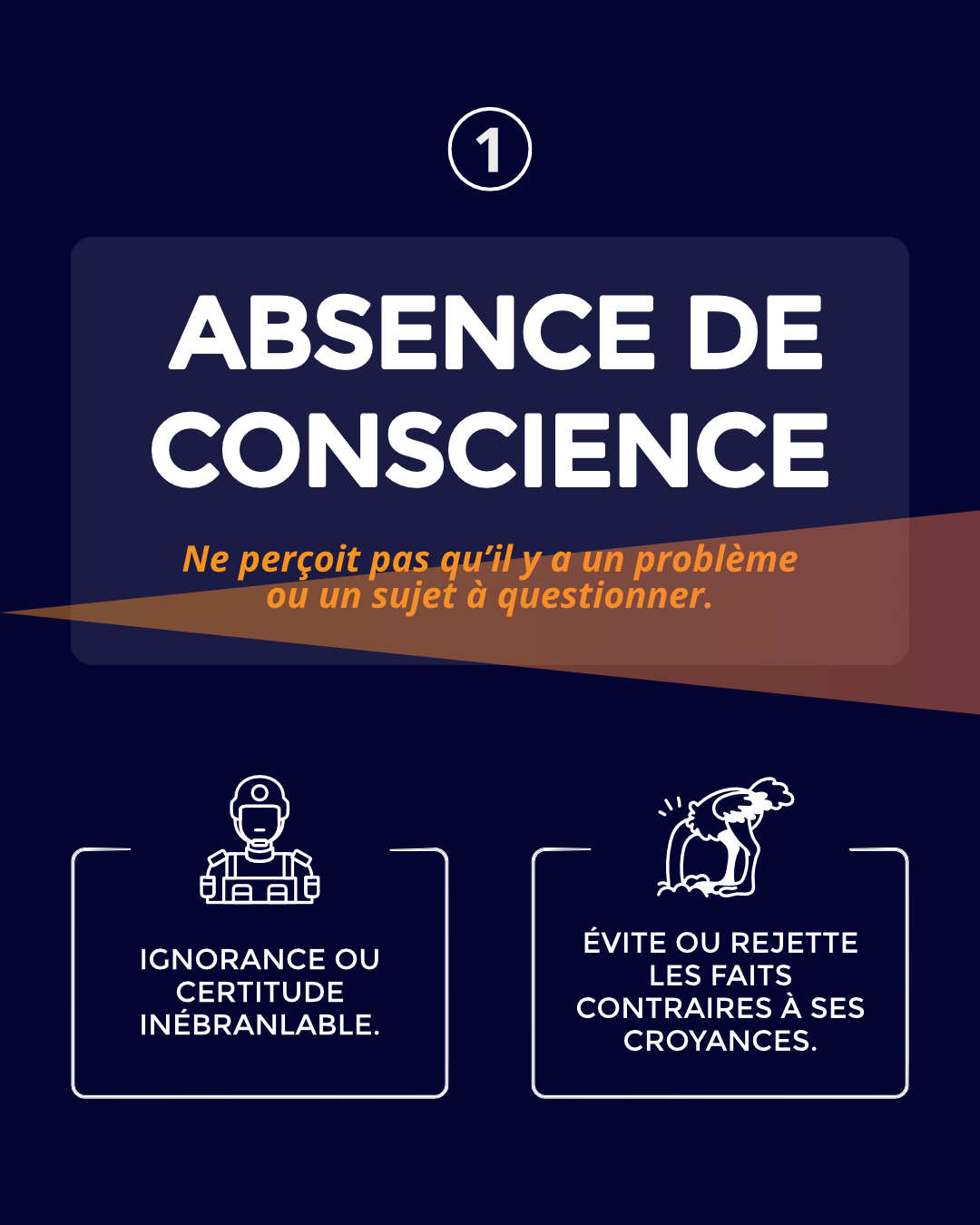

Ce chemin peut commencer par l’ignorance. On ne sait pas, ou l’on refuse de savoir. Il n’y a pas de problème visible. Puis un événement, une rencontre, un documentaire, une lecture, vient briser cette insouciance. Quelque chose cloche dans notre manière d’habiter le monde.

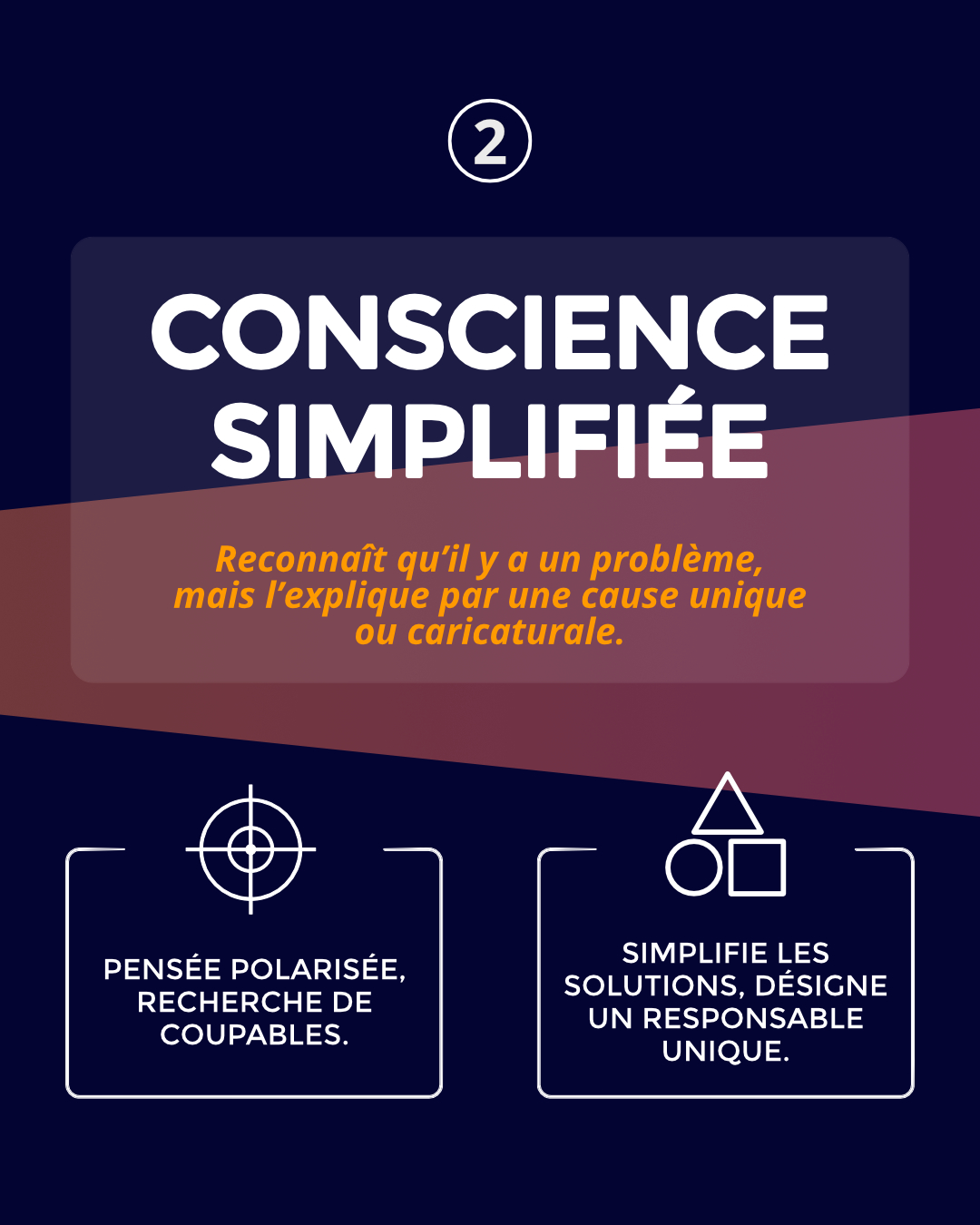

Alors vient le temps des premières explications simples. Le réchauffement climatique ? C’est dû aux activités humaines. Il faut consommer moins, faire attention à ses déchets, adopter des comportements vertueux. On adhère à des idées fortes, on cherche des responsables, on dénonce.

Mais avec le temps, les choses se compliquent. On découvre que nos efforts individuels ont des limites. Qu’il existe des effets pervers, des contradictions, des zones d’ombre. On comprend que dénoncer ne suffit pas, que cela peut même braquer les autres, créer du rejet. La colère laisse place au doute, puis à la nuance.

On commence alors à remettre en question ses propres certitudes. À explorer des thèses opposées non pas pour les discréditer d’emblée, mais pour mieux comprendre d’où elles viennent. On découvre que certaines politiques bien intentionnées peuvent faire plus de mal que de bien, que ralentir l’économie sans filet social peut empirer les souffrances humaines, ou que certains pays arrivent à réduire leurs émissions tout en maintenant leur niveau de vie.

Progressivement, notre regard s’élargit. On comprend que la nature n’est pas un idéal figé à préserver intact, mais un tissu vivant en transformation constante, que l’humain peut abîmer… ou soigner. Que la question n’est pas de « revenir en arrière », mais de construire des futurs désirables, à la fois responsables et solidaires.

Alors on ne cherche plus seulement à avoir raison. On cherche à mieux penser, pour mieux agir. On devient plus attentif aux raisonnements simplistes, aux récits catastrophistes sans issue, aux illusions d’innocence. On apprend à conjuguer espoir et lucidité, radicalité et prudence.

Ce chemin n’est pas linéaire. Il peut connaître des retours en arrière, des bifurcations, des accélérations. Il n’y a pas de position définitive, seulement des postures plus ou moins ouvertes, plus ou moins informées. Ce cadre n’est donc pas un test, mais une invitation : à situer sa propre pensée, à l’enrichir, à la confronter, à la faire mûrir.

C’est un outil de discernement, pour contribuer avec justesse à la transformation du monde.

Le cadre d’exploration réflexive

Explorer sa propre manière de penser est un cheminement qui se construit par étapes. Le cadre d’exploration réflexivepropose de représenter ce parcours comme une progression, depuis les formes les plus spontanées et défensives de réflexion, jusqu’aux niveaux où l’esprit devient véritablement curieux, critique et ouvert.

Au point de départ, chacun de nous a tendance à défendre ses croyances et ses idées. Nos intuitions premières servent de boussole, mais elles s’accompagnent aussi de biais : nous cherchons des arguments qui confirment ce que nous pensons déjà, nous rejetons instinctivement ce qui nous contredit, nous confondons la loyauté à un groupe avec la vérité d’une idée. Ces mécanismes ne sont pas des fautes, ils sont humains : ils correspondent aux premiers niveaux de la maturité réflexive.

Le parcours consiste à s’élever de ces réactions spontanées vers une pratique plus consciente et exigeante de la réflexion. Cela implique plusieurs apprentissages :

- Reconnaître nos biais et accepter que nos intuitions ne sont pas toujours fiables.

- Apprendre à questionner nos certitudes, même celles qui nous rassurent ou nous définissent.

- Développer une posture d’exploration : se demander « Et si j’avais tort ? » ou « Que puis-je apprendre de ce point de vue contraire ? ».

- Donner plus de valeur à la recherche de vérité qu’à la défense de nos opinions.

Au fur et à mesure que l’on progresse dans ces niveaux, la réflexion devient moins un exercice de justification et davantage une démarche d’enquête. On passe d’un rapport crispé aux désaccords à une curiosité authentique pour ce qu’ils révèlent. On se met à accueillir les contradictions comme des occasions de mieux comprendre, et non comme des menaces.

Le dernier stade de ce parcours n’est pas une illumination définitive, mais une attitude durable d’ouverture et d’apprentissage critique. Cela signifie savoir vivre avec l’incertitude, accepter de réviser ses convictions quand les faits l’exigent, et cultiver une vigilance permanente face aux angles morts de sa propre pensée.

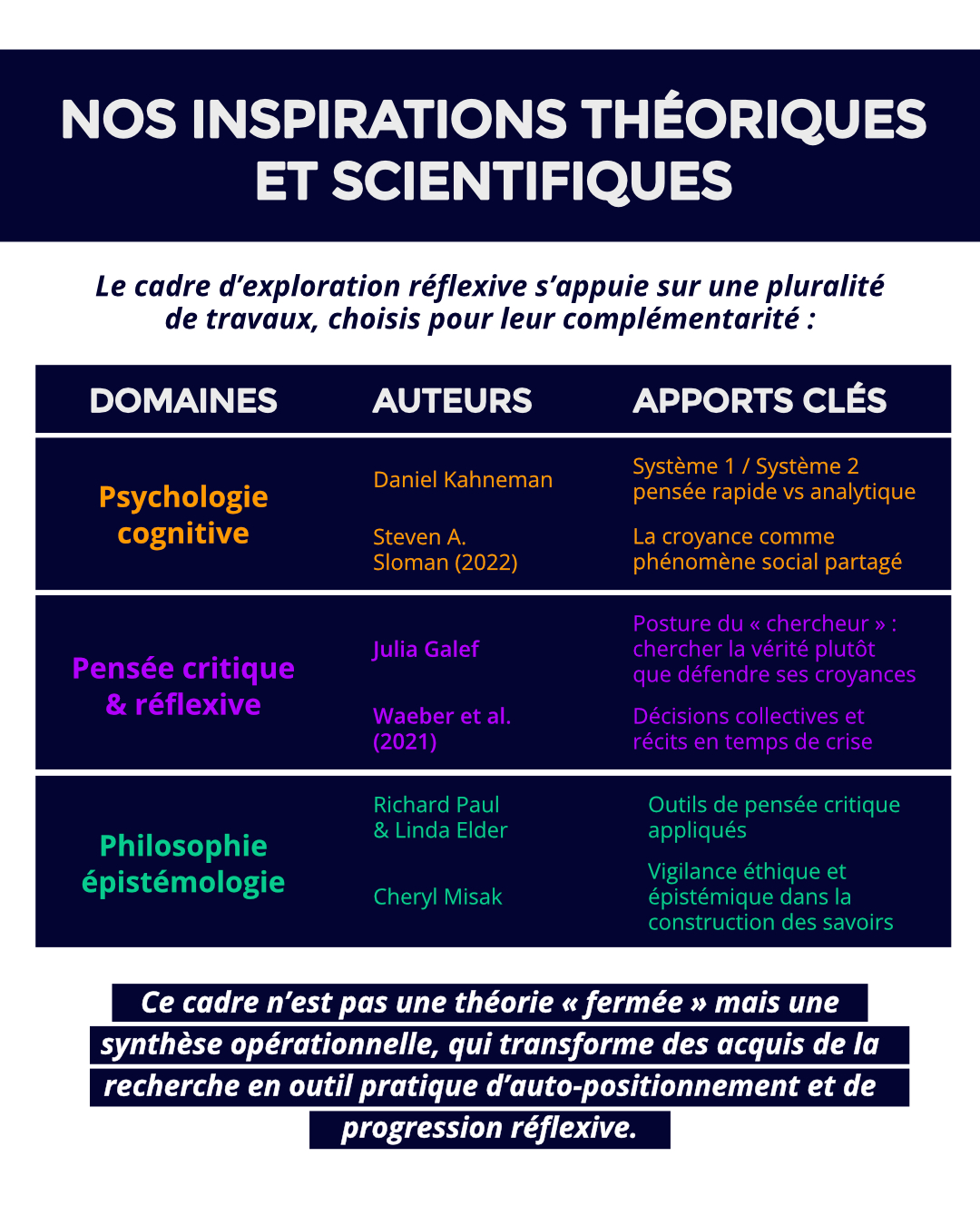

Ce cadre s’appuie sur des travaux variés en sciences cognitives, en psychologie et en philosophie, qui convergent vers une même idée : la maturité réflexive n’est pas un état, mais un cheminement. C’est la capacité de passer du réflexe de défense à l’habitude d’exploration, de la fermeture à l’ouverture, de la certitude fragile à la lucidité critique.

Des exemples applicatifs

La nature

Au départ, la nature est perçue comme une évidence positive : un espace pur, harmonieux, menacé par l’homme. Elle est idéalisée, sacralisée, presque mise sur un piédestal moral.

Puis, le récit se simplifie : si la nature va mal, c’est uniquement à cause des activités humaines. Il suffirait de « revenir en arrière » ou de réduire notre empreinte pour restaurer son équilibre.

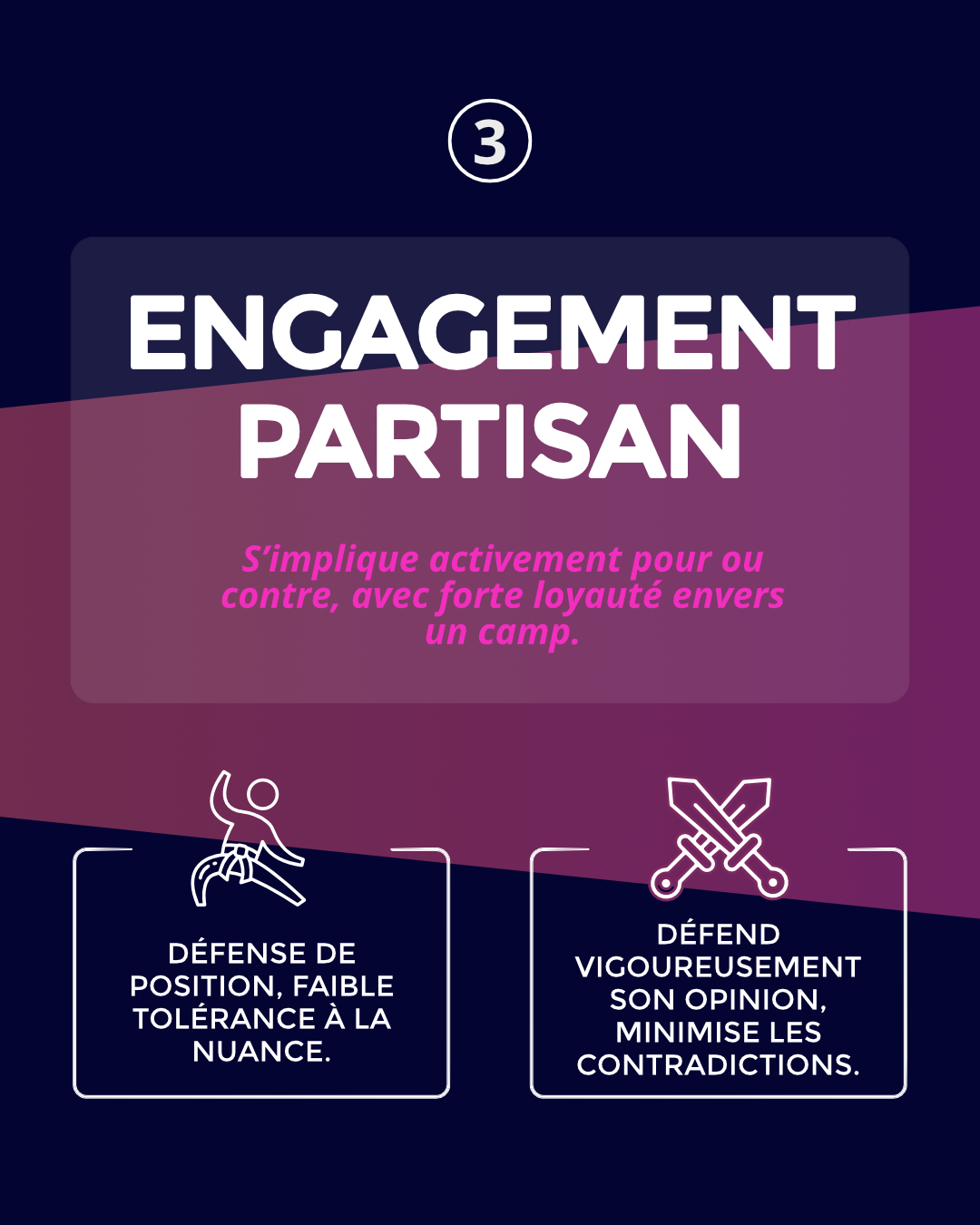

Vient l’engagement partisan : défendre la nature devient une cause absolue, face à un ennemi identifié — l’industrialisation, la modernité, le capitalisme. Le débat s’organise autour d’un camp des « protecteurs » et d’un camp des « destructeurs ».

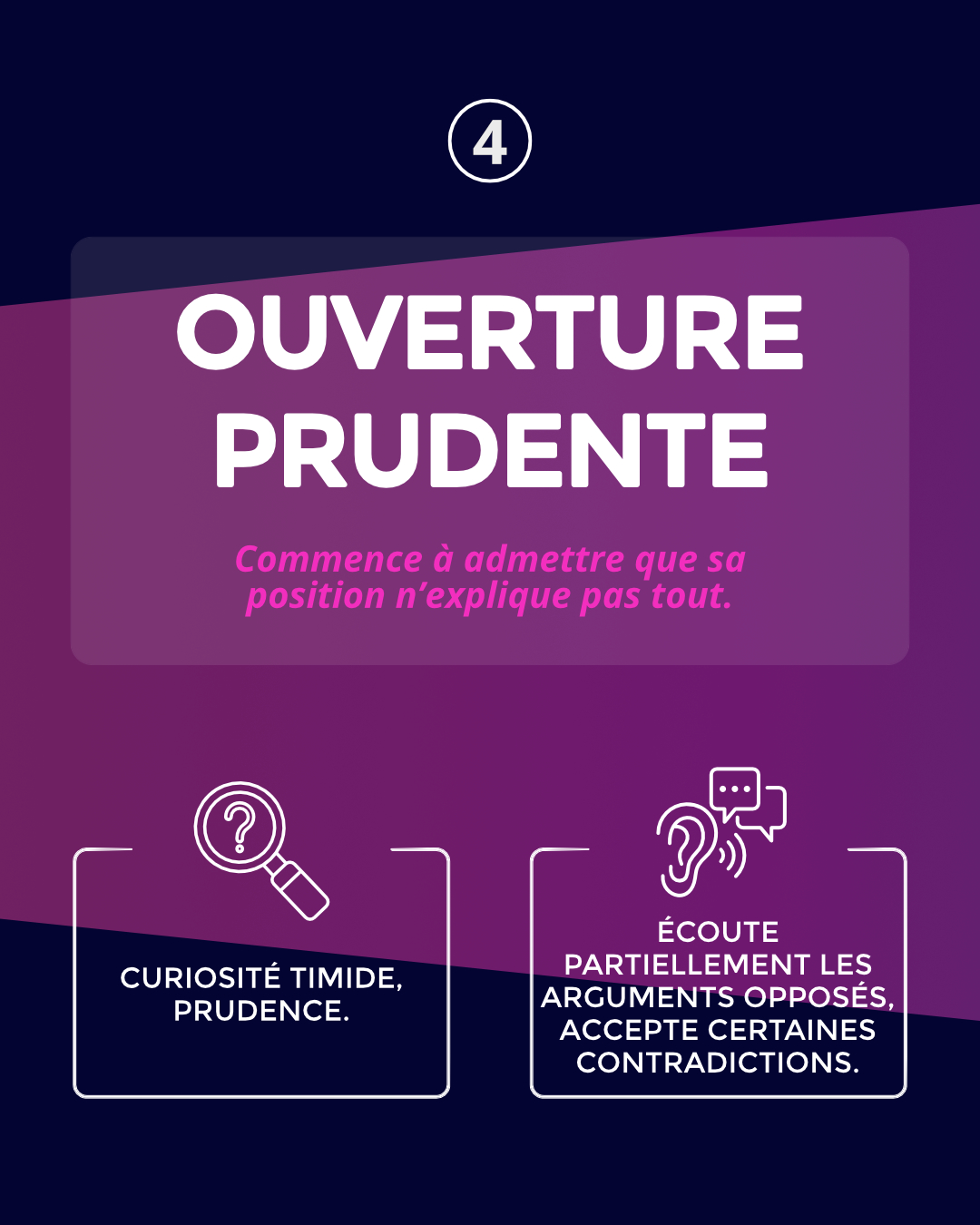

Peu à peu, le doute s’installe : la nature n’est pas toujours douce ni accueillante. Elle est aussi brutale, aléatoire, parfois hostile. Certaines espèces, certains phénomènes naturels sont nuisibles pour nous. L’idée d’une nature bienveillante se fissure.

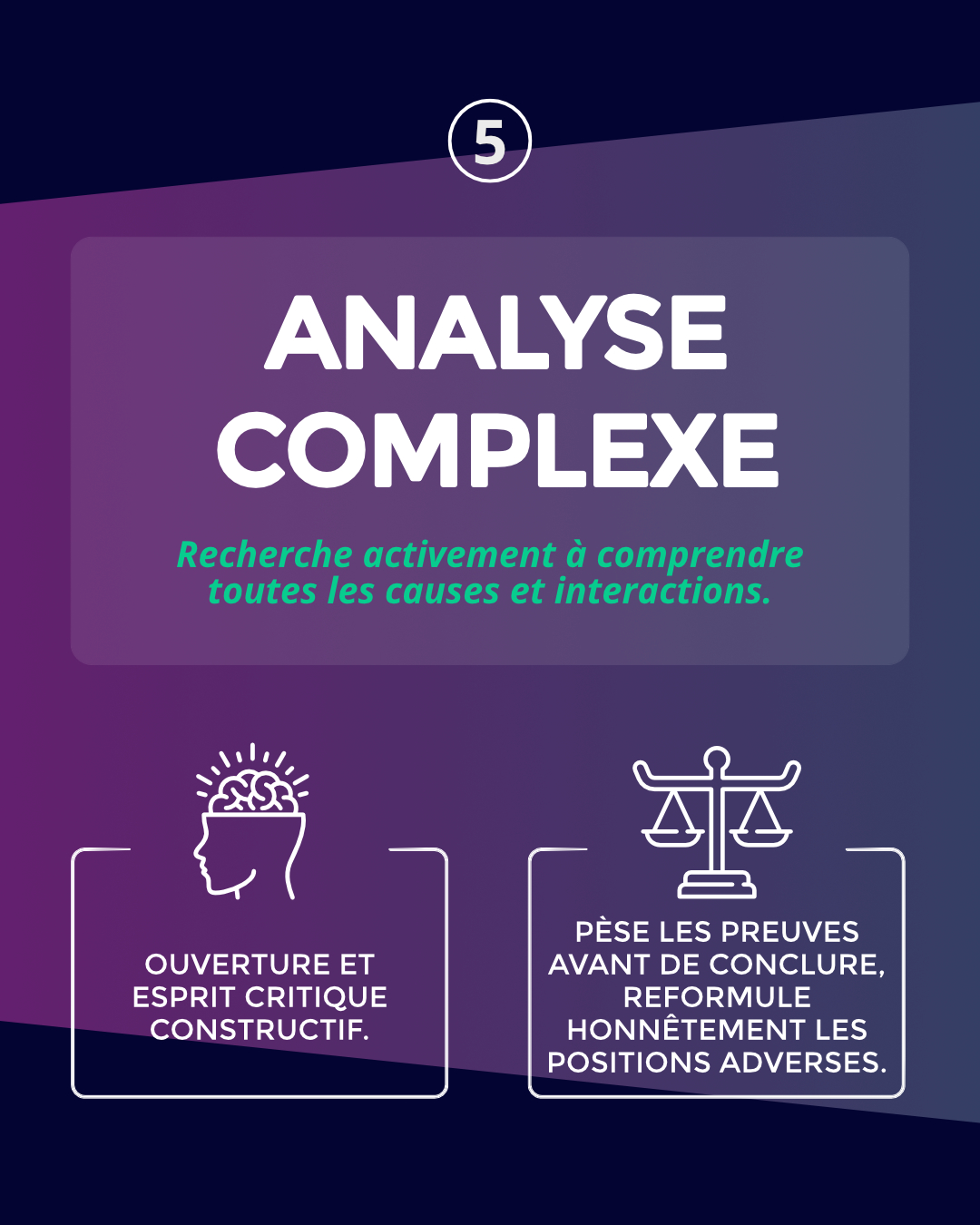

La réflexion se complexifie : on comprend que la nature n’est pas un tout harmonieux mais un ensemble de dynamiques. Les écosystèmes évoluent, se transforment, parfois avec ou grâce à l’action humaine. La frontière entre « naturel » et « artificiel » devient plus floue.

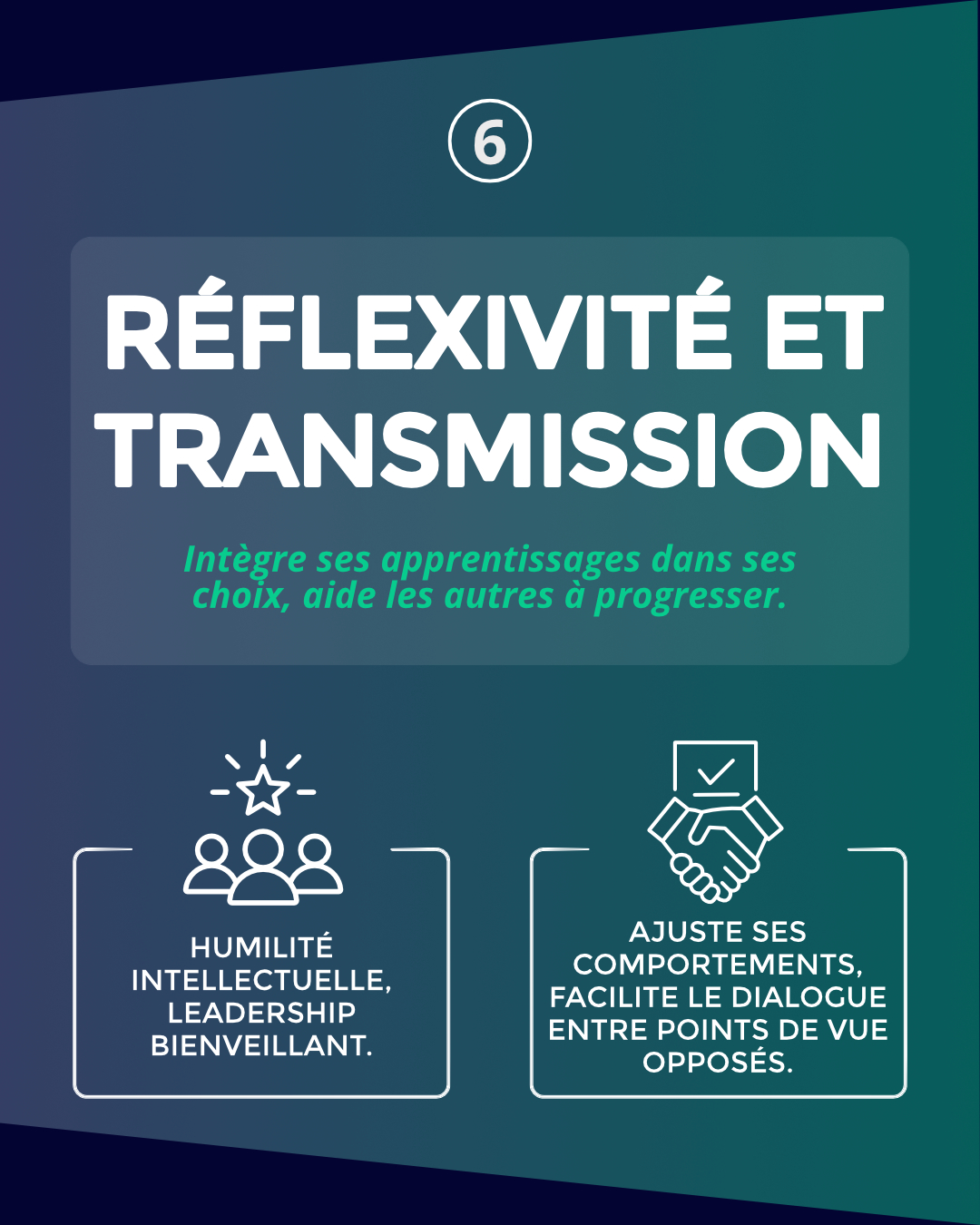

Au stade le plus abouti, la posture réflexive s’affirme : reconnaître que la nature n’est ni bonne ni mauvaise en soi, qu’elle inclut le beau et le destructeur. La protéger, c’est faire un choix humain et éthique, qui dépend de nos valeurs et de nos priorités. On sort de l’idéologie pour assumer un rapport plus lucide : transformer la nature peut être destructeur, mais aussi bénéfique, si cela améliore les conditions de vie des êtres sensibles.

La biodiversité

Sur la biodiversité, les réflexions évoluent en étapes.

Au début, on reprend sans distance le discours dominant : une « sixième extinction » en cours, une catastrophe mondiale imminente. L’alarme est relayée par les médias, et l’urgence semble indiscutable.

Puis, viennent les doutes. Certains scientifiques, comme Christian Lévêque ou Thomas Lepeltier, rappellent que la notion même de biodiversité est floue, que les extinctions sont souvent locales et que les écosystèmes font preuve de résilience. On commence à percevoir que les récits catastrophistes ne disent pas tout.

Ensuite, la réflexion s’élargit : Hervé Le Guyader souligne qu’il faut agir vite pour protéger les habitats, mais que toutes les espèces ne méritent pas la même attention. D’autres, comme Newman ou Marris, questionnent la valeur intrinsèque de la biodiversité et proposent d’en juger plutôt l’utilité, ou encore le bien-être des individus.

À ce stade, la pensée devient plus complexe : la biodiversité n’est ni sacrée, ni inutile. Elle n’est pas « bonne en soi », puisqu’elle inclut aussi des parasites, des maladies ou des espèces nuisibles. Mais sa perte massive peut fragiliser des équilibres dont dépend notre bien-être.

Enfin, la posture réflexive la plus aboutie consiste à reconnaître cette tension, à refuser à la fois les simplismes alarmistes et les dénégations rassurantes, et à chercher des compromis lucides : protéger ce qui compte, tout en assumant que nos priorités humaines ne coïncident pas toujours avec une vénération inconditionnelle de la diversité du vivant.

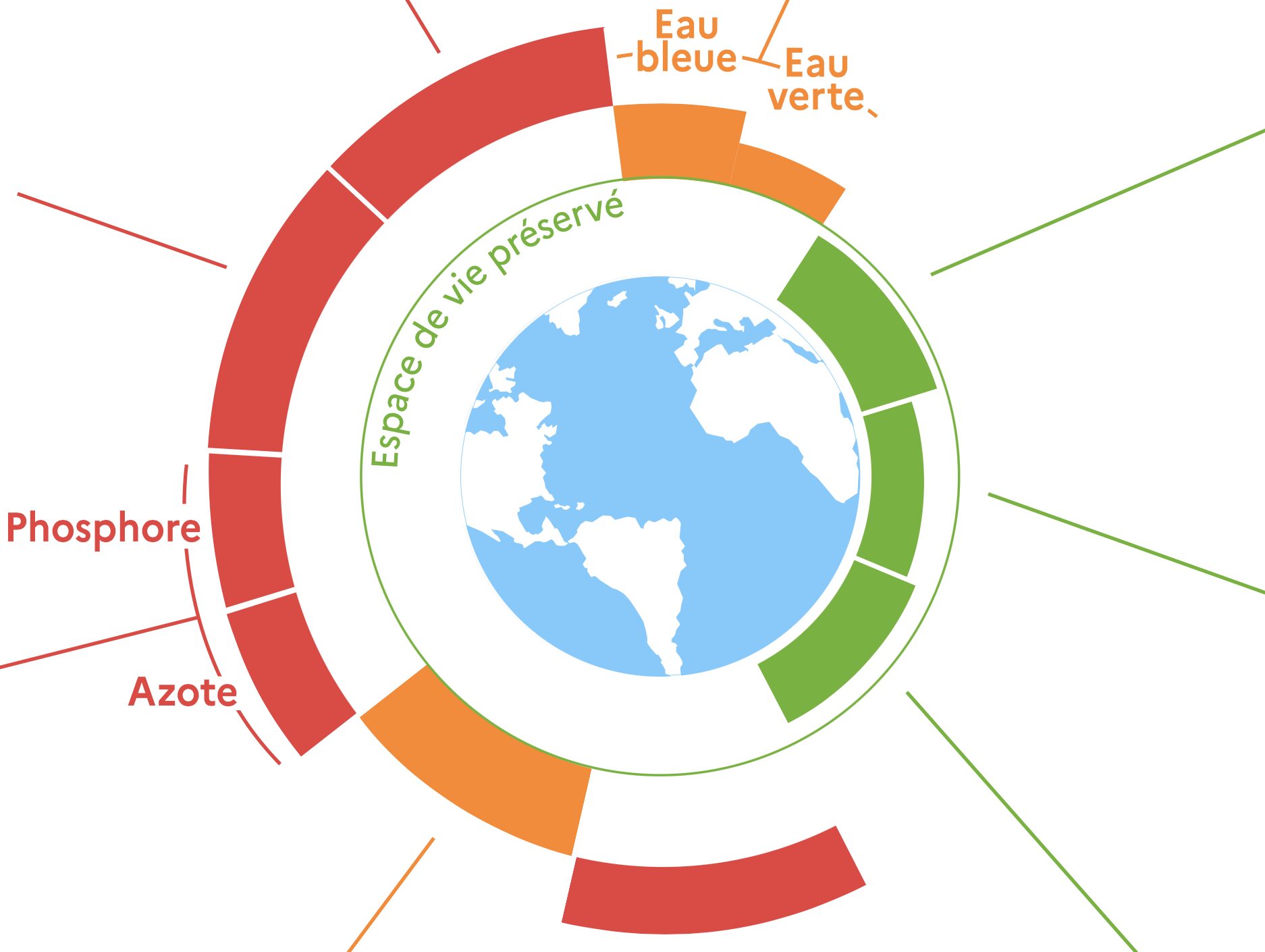

Les limites planétaires

Au début, les limites planétaires apparaissent comme une vérité scientifique indiscutable : il existe un seuil absolu que l’humanité ne doit pas franchir, sous peine de catastrophe imminente. Le discours dominant est repris tel quel, sans mise à distance.

Puis, le récit se simplifie : si nous franchissons les limites, tout s’effondre ; si nous restons en deçà, nous sommes « en sécurité ». Les nuances entre les différents seuils ou la diversité des indicateurs disparaissent au profit d’une logique binaire : respecter ou dépasser.

À un stade plus partisan, les limites deviennent un étendard militant. Elles servent de preuve définitive que la croissance économique est impossible, ou que la modernité industrielle est intrinsèquement destructrice. Toute contestation de ce cadre est assimilée à du climatoscepticisme ou du déni.

Peu à peu, des doutes émergent : le concept repose sur des seuils fixés de manière conventionnelle, qui simplifient la complexité des systèmes terrestres. Certains rappellent que ces limites sont utiles pour alerter, mais ne doivent pas être vues comme des lois naturelles absolues.

La réflexion se complexifie : on comprend que les limites planétaires sont un outil parmi d’autres, un cadre de modélisation utile mais imparfait. Elles aident à situer les risques, mais ne disent pas tout des dynamiques sociales, technologiques et politiques qui façonnent notre avenir.

Au stade le plus réflexif, on adopte une posture lucide : reconnaître la valeur pédagogique et politique de ces limites tout en évitant de les sacraliser. On admet qu’elles éclairent nos choix collectifs mais qu’elles doivent être complétées par d’autres approches (bien-être, justice sociale, innovation technologique, résilience locale). Il ne s’agit plus d’opposer « science » et « politique », mais de croiser des cadres multiples pour penser les transitions de manière réaliste et constructive.

La croissance infinie dans un monde fini

Tout commence par l’adhésion au slogan : « La croissance infinie dans un monde fini est impossible. » La formule sonne comme une évidence mathématique, un axiome indiscutable, souvent cité comme preuve définitive de l’insoutenabilité de notre modèle économique.

Ensuite, la réflexion se simplifie : si la croissance est impossible, alors il faut décroître. L’équation semble binaire : soit l’économie continue et détruit la planète, soit elle ralentit pour la sauver.

À un stade plus partisan, l’énoncé devient un drapeau militant. Il est utilisé comme arme rhétorique pour disqualifier toute alternative, tout en ignorant les nuances (croissance du PIB n’est pas croissance matérielle, certaines croissances peuvent être dématérialisées).

Puis apparaissent les premiers doutes : on découvre que certains pays ont déjà réussi à découpler leur croissance économique des émissions de CO₂ ou de la consommation de ressources. La formule perd son caractère absolu : elle simplifie à l’excès une réalité plus complexe.

La réflexion se complexifie : la question n’est pas de savoir si la croissance est « finie » ou « infinie », mais quelles croissances nous voulons. Certaines (numérique, éducation, santé) peuvent être compatibles avec la soutenabilité, d’autres (extraction fossile, déforestation) non.

Enfin, la posture la plus réflexive consiste à voir la formule non comme une vérité définitive, mais comme une provocation utile. Elle alerte, mais elle ne suffit pas à guider l’action. Le vrai enjeu n’est pas de rejeter ou d’embrasser la croissance en bloc, mais de la transformer : développer ce qui améliore les conditions de vie tout en réduisant nos impacts négatifs, pour rendre l’avenir à la fois vivable et désirable.

La décroissance

Au départ, la décroissance n’est pas perçue comme une option : la croissance économique est vue comme une évidence, synonyme de progrès et de prospérité. Remettre en cause cette idée paraît absurde ou inutile.

Puis, le récit se simplifie : puisque la croissance détruit la planète, il faudrait simplement « décroître ». La solution semble évidente et radicale : réduire la production et la consommation pour sauver l’environnement.

À un stade partisan, la décroissance devient un mot d’ordre militant. Elle s’oppose frontalement à la croissance, perçue comme intrinsèquement destructrice. Toute tentative de conciliation — innovation technologique, croissance verte — est rejetée comme naïve ou mensongère.

Peu à peu, des doutes s’installent : on constate que décroître peut aussi fragiliser l’emploi, la santé, ou les conditions de vie des plus vulnérables. La question devient moins binaire : faut-il renoncer à toute croissance, ou distinguer les formes souhaitables (santé, culture, numérique) des formes nuisibles (fossiles, gaspillage) ?

La réflexion se complexifie : on comprend que la croissance n’est pas une réalité uniforme, que des phénomènes de découplage entre PIB et émissions existent déjà dans certains pays, et que l’enjeu réside dans la qualité de ce qui croît ou décroît.

Au stade le plus réflexif, la posture change : la décroissance n’est plus pensée comme un mot magique ou un repoussoir, mais comme une invitation à réorienter nos priorités. Le vrai enjeu n’est pas de « croître » ou de « décroître » en bloc, mais de développer ce qui améliore le bien-être humain tout en réduisant notre empreinte écologique. La formule « moins de tout » cède la place à « mieux et autrement ».

L'animalisme

Au départ, la question animale est perçue de façon marginale : manger de la viande ou utiliser les animaux semble « normal », presque naturel. La souffrance animale est peu visible et rarement interrogée.

Puis, la réflexion se simplifie : si les animaux souffrent, c’est uniquement à cause de l’élevage industriel. La solution paraît simple : supprimer ce modèle et tout rentrerait dans l’ordre.

À un stade partisan, l’animalisme devient un combat identitaire. L’opposition se polarise entre défenseurs des animaux et défenseurs des traditions ou des intérêts agricoles. Les débats se durcissent, les arguments se figent, chacun défendant son camp.

Peu à peu, des doutes émergent : on constate que certaines pratiques sont plus nuancées, que les relations humains/animaux ne se réduisent pas à l’exploitation, et que des contradictions existent aussi dans les discours animalistes. Faut-il sauver les espèces sauvages prédatrices ? Jusqu’où aller dans la compassion ?

La réflexion se complexifie : on découvre la diversité des approches (bien-être animal, droits des animaux, antispécisme, pragmatisme welfariste). On comprend que les choix alimentaires, éthiques et politiques ne se résument pas à un « tout ou rien », mais engagent des arbitrages entre valeurs, contextes et conséquences.

Enfin, au niveau le plus réflexif, l’animalisme se transforme en une posture éthique intégrative : défendre les animaux tout en reconnaissant les contraintes sociales, économiques et culturelles ; travailler à des transitions réalistes ; chercher à convaincre par le dialogue plutôt que par l’opposition frontale. La cause animale cesse d’être un absolu simplificateur pour devenir un espace de réflexion sur la justice élargie à tous les êtres sensibles.

L'environnementalisme

Au départ, l’éthique environnementale est abordée de manière intuitive : protéger la nature « parce que c’est bien », sans véritable questionnement sur les raisons profondes de cette valeur. La conviction est sincère, mais encore peu argumentée.

Puis, la réflexion se simplifie : si la nature est en danger, c’est uniquement à cause de l’homme. Il suffirait donc de réduire notre empreinte ou de « laisser la nature tranquille » pour régler le problème.

À un stade partisan, les positions se cristallisent : certains défendent une approche écocentrée (la nature comme valeur en soi), d’autres une approche anthropocentrée (la protéger seulement parce qu’elle sert l’homme). Les camps s’opposent et se caricaturent.

Peu à peu, des doutes apparaissent : la nature n’est pas toujours « bonne » (parasites, maladies, catastrophes naturelles), et certains programmes de conservation peuvent nuire aux individus qu’ils prétendent sauver. On commence à voir les tensions entre valeurs (biodiversité, bien-être animal, équité sociale).

La réflexion se complexifie : différentes approches de l’éthique environnementale (utilitariste, déontologique, biocentrée, compassionnelle…) sont mises en dialogue. On comprend qu’il n’existe pas une seule bonne réponse, mais des arbitrages permanents à réaliser selon les contextes.

Enfin, au niveau le plus réflexif, la posture devient intégrative : reconnaître la pluralité des valeurs en jeu, refuser à la fois la sacralisation naïve et l’indifférence utilitaire, et chercher des compromis lucides. L’éthique environnementale devient alors un cadre pour orienter des décisions collectives complexes, plutôt qu’un mot d’ordre idéologique.

Le progressisme contemporain

Sur le progressisme, beaucoup commencent par reprendre un récit dominant : il s’agit d’un mouvement porteur de justice, d’inclusion et de tolérance. Être progressiste, c’est nécessairement être du côté du bien et du progrès humain. Cette vision initiale fonctionne comme une évidence rassurante.

Ensuite, le débat se simplifie : si certains s’opposent au progressisme, c’est qu’ils sont réactionnaires, hostiles au changement ou attachés à des privilèges injustes. La critique du progressisme est alors balayée d’un revers de main, réduite à une position de blocage ou d’hostilité.

À un stade plus partisan, l’engagement s’affirme : on milite pour des causes progressistes en bloc, souvent en valorisant la posture morale de son camp. Le progressisme devient une identité, et toute remise en question interne — par exemple sur ses excès ou contradictions — est vécue comme une trahison.

Puis vient le doute : certains constatent que le progressisme peut lui aussi générer des dérives — dogmatisme, intolérance au désaccord, simplification des rapports de pouvoir. La réflexion s’ouvre à l’idée que l’inclusion proclamée peut se transformer en exclusion implicite, et que l’idéologie progressiste peut parfois créer ses propres angles morts.

La pensée devient alors plus complexe : on distingue les apports positifs du progressisme (égalité des droits, lutte contre les discriminations, ouverture sociale) de ses limites (moralisme, polarisation, effacement du débat contradictoire). On reconnaît que ses principes doivent être mis en tension avec d’autres valeurs comme la liberté d’expression, le pluralisme ou la rigueur intellectuelle.

Au stade le plus abouti, le regard devient réflexif et nuancé : il ne s’agit plus de rejeter ou de défendre le progressisme en bloc, mais de l’inscrire dans un dialogue critique. On accepte qu’il soit un moteur nécessaire de transformation sociale, tout en travaillant à limiter ses excès et ses dérives. La posture devient moins militante que constructive : chercher à améliorer le progressisme lui-même en intégrant la complexité des débats contemporains.

Le féminisme contemporain

Au départ, la vision dominante est reprise telle quelle : la société est structurée par une domination masculine omniprésente, qui explique la plupart des inégalités et violences faites aux femmes. Cette perception, largement relayée dans l’espace médiatique et militant, fonctionne comme une évidence difficile à questionner.

Puis, certains commencent à formuler des explications simplifiées : si le patriarcat persiste, c’est parce qu’il est entretenu par des institutions complices ou par des comportements masculins universellement nocifs. L’opposition se polarise alors entre « oppresseurs » et « opprimées ».

À un stade plus engagé, on défend vigoureusement le féminisme comme un combat totalisant : toute remise en cause des concepts dominants — comme celui de « domination masculine » — est perçue comme une attaque contre les droits des femmes. Le militantisme prend le dessus, et les contradictions internes du féminisme (universaliste vs intersectionnel, égalitaire vs différentialiste, etc.) passent souvent au second plan.

Vient ensuite le temps du doute : et si la réalité était plus complexe ? Les analyses mobilisant la biologie évolutive, bousculent l’évidence sociale en suggérant que des comportements genrés trouvent aussi leur origine dans des logiques adaptatives profondes. L’idée d’un « complot patriarcal » universel cède la place à des dynamiques multiples, où la biologie et la culture interagissent.

La réflexion s’élargit alors : on accepte de mettre en dialogue des savoirs différents, issus des sciences sociales et des sciences de la vie. La domination n’apparaît plus comme univoque, mais comme le résultat de tensions historiques et évolutives, où femmes et hommes ont chacun exercé des formes de pouvoir et de sélection.

Au niveau le plus abouti, la pensée devient réflexive et constructive : reconnaître la valeur des approches critiques féministes tout en intégrant les apports des sciences de la vie ; admettre que les sexes se façonnent mutuellement, que les rapports de pouvoir sont mouvants, et que les hommes aussi connaissent des vulnérabilités souvent invisibilisées. Dans cette posture, il ne s’agit plus de défendre un camp, mais de chercher une compréhension lucide et nuancée des rapports entre les sexes, qui permette de nourrir un féminisme réaliste, inclusif et fécond pour tous.

0 commentaires